Propongo con piacere questa intervista a Giancarlo Rado, musicista di professione ma anche grande fotografo, che gentilmente ha accettato di rispondere a qualche domanda.

Di professione sei musicista ma sei noto anche per le tue bellissime fotografie. Se fossi costretto a scegliere, pistola alla testa, tra musica e fotografia, cosa sceglieresti e perché?

Ovviamente sceglierei la musica, perché la considero l’arte perfetta: ha l’astrattezza, è legata al suono che va e viene quindi alla caducità delle cose, ha la capacità di dire cose profonde in modo disarmante, permette (se fatta bene) di avere una profonda coscienza di se stessi, richiede una lunga curva di apprendimento che ti aiuta ad essere umile. Ti permette tramite la sua letteratura di dialogare coi maestri del rinascimento e del barocco che hanno composto i lavori che tu esegui e i cui consigli (sapendoli ascoltare) ti fanno vedere il mondo in un altro modo, ma soprattutto perché ho concerti fino al 2016!

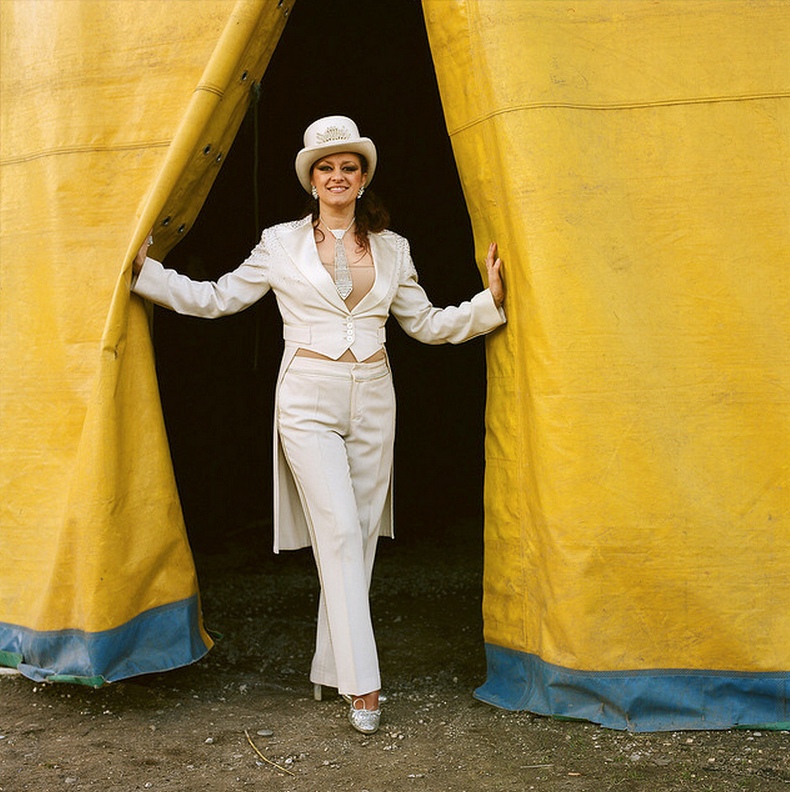

Ci sono fotografi che hanno passato la loro vita a inseguire personaggi famosi o i cosiddetti vip. Le tue foto invece ritraggono un mondo per così dire marginale e, forse, in estinzione: la montagna, i pastori, i malgari, i contadini… come mai questa scelta?

Si fotografano le persone e si ascoltano le loro storie per conoscere in definitiva meglio sé stessi; queste persone rappresentano gli archetipi dai quali tutti noi discendiamo, sono le persone legate alla terra, al ciclo delle stagioni, ai meccanismi stellari e cosmici che ognuno di noi inconsapevolmente vive, ma che affiorano chiaramente in loro nella loro schietta e talvolta imperscrutabile chiarezza.

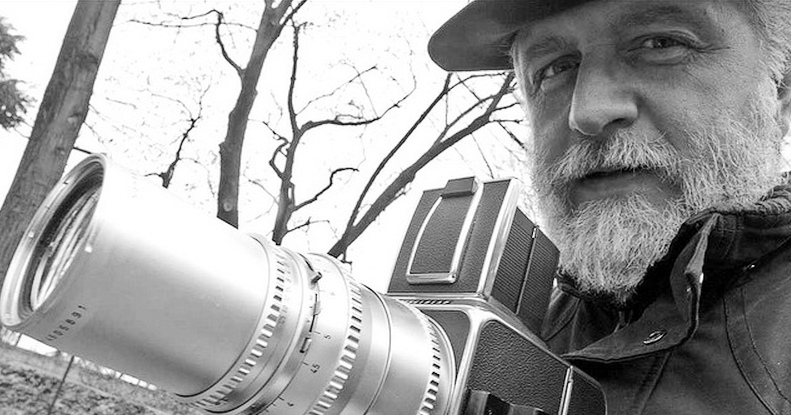

Tu suoni l’arciliuto, uno strumento della musica barocca. In un certo senso anche la tua fotografia è una fotografia “antica”: pellicola 6×6, cavalletto, molto tempo a disposizione per scegliere personaggi, pose e inquadrature. Si può azzardare qualche similitudine tra il tuo mondo musicale e quello fotografico?

La musica barocca richiede, per essere eseguita correttamente, un ritorno alle fonti; ecco allora l’uso di strumenti antichi o di copie moderne ma consapevolmente costruite. Le corde sono di budello, il La non è più a 440 hertz ma a 415 (anche se vi sono varianti tra scuole nazionali nei secoli XVI e XVII); nello stesso periodo ad esempio a Venezia gli organi erano intonati più alti che a Roma, parlo del 1700… L’interprete deve affrontare questo repertorio con umiltà e studio assiduo, specializzandosi magari solo nella musica veneziana, da Monteverdi a Vivaldi, come ho fatto io ed il mio gruppo “I Sonatori de la gioiosa Marca”. In fotografia è più o meno simile: la ricerca della correttezza interpretativa nella ritrattistica, ad esempio, ti spinge ad una conoscenza maggiore del soggetto, ad un dialogo con lui, a conoscere la sua vita, le sue vicissitudini, in modo che il ritratto interpreti correttamente la sua personalità che rivive nei suoi occhi, nella postura, nello sguardo, nell’ambiente che lo circonda, cose che fanno affiorare, se ben guidate, l’implicito che ognuno di noi cela. Ecco allora che un tipo di fotografia “lenta”, come quella che io pratico, diventa una risorsa. Il tempo passato a montare il cavalletto, piazzare l’Hasselblad, misurare la luce, mettere a fuoco, abbassare lo specchio e scattare, equivale al tempo passato per accordare lo strumento e far rivivere dentro sé stessi la musica che verrà evocata dalla partitura.

Come hai iniziato a fotografare? Hai avuto dei maestri? Ti ispiri a qualche fotografo in particolare?

Ho cominciato a fotografare seriamente quando mi sono reso conto che avevo delle storie dentro di me da raccontare. Erano storie della mia infanzia passata a Oderzo, in campagna, in compagnia degli animali, dei contadini, scandita dalla radio che trasmetteva le canzoni che mi trasportavano in un mondo lontano. Il racconto di questo mondo ha dato origine al lavoro fotografico sui pastori, che è durato circa sei anni. Devo dire che non ho mai frequentato un corso di fotografia, ma i miei maestri sono quei fotografi che in maniera silenziosa ed anonima hanno fotografato la vita nel nostro paese nel secolo scorso e la cui opera è consultabile liberamente nei fondi fotografici che costituiscono un patrimonio di molti enti pubblici e privati. Persone che hanno fotografato le famiglie, le cerimonie, i luoghi di lavoro, i matrimoni, i lutti, ed hanno così stilato un atlante veritiero dell’Italia.

Le tue foto sono spesso “posate”, cosa che di solito molti fotografi cercano di evitare perché i soggetti, anche inconsapevolmente, tendono a mettersi in posa o si irrigidiscono. Al contrario i tuoi soggetti appaiono molto naturali e a loro agio: immagino ci sia dietro molta preparazione allo scatto ma soprattutto una ottima confidenza con le persone riprese. Come fai? I montanari oltretutto sono spesso diffidenti o indaffarati, ti è mai capitato che qualcuno si rifiutasse di farsi fotografare?

Le persone ritratte guardano in macchina perché questo è quello che chiedo, è come se si guardassero allo specchio e si riconoscessero. Non si arriva subito a questo, ma seguendo un percorso di attenzioni e dialoghi che mirano a far capire alla persona il risultato che voglio raggiungere. E quello che viene richiesto è il semplice guardare, andare oltre il sorriso, cercando di celare l’emozione per raggiungere una neutralità, come essere soli con sé stessi e studiarsi senza che ci sia nessun altro. Non è facile, richiede concentrazione, dura pochi secondi e si deve essere pronti a scattare, perché l’incanto dura poco e non si ripresenta più. Questo modo di fotografare ha come presupposto che tu ami la persona che ritrai, ti deve piacere quello che fa, come vive, come parla e come si muove. Poiché ci sono dei meccanismi neuronali “a specchio”, la cosa diventa reciproca e spariscono le diffidenze e le resistenze. Bisogna imparare la lingua del soggetto ed immedesimarsi, farlo sentire personaggio. E’ chiaro allora che lo scatto diventa l’ultima cosa.

Tre personaggi o situazioni che hai fotografato che ti hanno particolarmente colpito e perché

Uno scatto che mi ha molto colpito è stato quello di Francesco Pancino, ricercatore dell’Istituto Pasteur di Parigi, componente dell’equipe che nel 2008 prese il Nobel per la medicina per gli studi sull’AIDS. Francesco era stato accusato di banda armata nel 1977 ed era entrato in clandestinità. Rifugiato in Francia, aveva ottenuto la grazia. L’ho fotografato nella casa dei genitori a Segusino, durante le ferie, dietro una vetrata che alludeva alle grate di una prigione. Un altro ritratto che mi ha colpito profondamente è quello di Luigi Zortea, sindaco di Canal San Bovo, morto nell’incidente aereo al largo delle coste brasiliane qualche anno fa. Avevo scattato la foto un mese prima, lui non l’aveva ancora vista: mi chiedo talvolta, ingrandendo la foto e guardando i suoi occhi, se non si possa leggere in essi una consapevolezza del suo destino futuro. Devo poi ricordare la foto recente, che amo particolarmente, del pastore Angelo Paterno. Aveva perso al Prà dei Gai settecento pecore nel Livenza che era esondato. La giornata era trascorsa febbrile nel salvataggio degli animali sopravvissuti, i quali avevano trovato asilo nella fattoria della famiglia Moras. Il giorno successivo il disastro, ero passato con mia moglie per trovare il pastore. La famiglia Moras ci aveva invitati a pranzo: la tavolata era composta da venticinque persone, tra pastori familiari e gente che aveva dato una mano. Ho fotografato la tavolata, ecco per me questa foto rappresenta il senso dell’ospitalità, dell’aiutare le persone in difficoltà, del sapersi spendere per gli altri, del condividere le difficoltà.

Come si svolge una tua tipica giornata di ripresa fotografica? Ti metti d’accordo preventivamente o vai direttamente dalle persone che vuoi fotografare? Fotografi tutti indistintamente o scegli solo le persone che ti ispirano?

Le giornate non sono tutte uguali, talvolta ti muovi perché hai preso appuntamento con una persona, talvolta invece non sai chi troverai, ma conosci la situazione che andrai a fotografare. La scorsa settimana ho tenuto una conferenza su Avedon allo Sherwood Festival di Padova, su invito del gruppo fotografico legato al Centro Sociale Pedro. Sapevo che erano tutti ventenni, ragazzi e ragazze, molto motivati, gente che vive pienamente quello che fa, con idee profonde e radicate, gente con ideali, che ha una visione della società e della vita, persone ebbre di convinzione e voglia di fare. Sono venuti fuori sette ritratti di uno spaccato giovanile nel quale ho riconosciuto me stesso e mi sono immerso. Per converso, la settimana precedente avevo visitato l’Hospice Casa Tua Due di Belluno, un centro per malati terminali: ho fotografato il direttore, la psicologa, tre infermiere e tre pazienti terminali. Ecco, ricordo ancora il silenzio, il sussurrare, il colore rosa delle pareti, la professionalità degli operatori, lo strazio che si legge nei volti dei pazienti e la disperazione dei familiari.

Non ti sei fatto affascinare, come molti, dal digitale: usi se non sbaglio una Hasselblad 6×6 con una sola ottica, l’obiettivo “normale”: niente grandangoli né teleobiettivi. Come mai questa scelta?

L’uso dell’Hasselblad risiede nel fatto che ho cominciato il mio lavoro “Italians” con quella macchina e con quella finirà. Non è naturalmente solo questo: contrariamente a quanto si possa pensare sono fotocamere facili da usare, otticamente eccellenti. La figura proiettata nel pozzetto ti dà già l’idea di quello che sarà il risultato finale, non puoi sbagliare. Uso l’80 mm che è la lente più luminosa ed economica del sistema C, è un obiettivo neutro, f. 2,8 di apertura, come ciò che io voglio dai miei soggetti: naturalezza, normalità e luminosità. La quasi totalità dei ritratti è fatta con questa lente.

Con il tuo bellissimo progetto fotografico “Italians” sei in un certo senso sceso dalle montagne per affrontare anche soggetti che vivono in pianura e fanno mestieri meno “estremi” rispetto a malgari e pastori, come artigiani, commercianti, impiegati… Come mai questa scelta? La tua è una sorta di indagine sociologica per immagini, ma cosa vuoi o vorresti rappresentare esattamente?

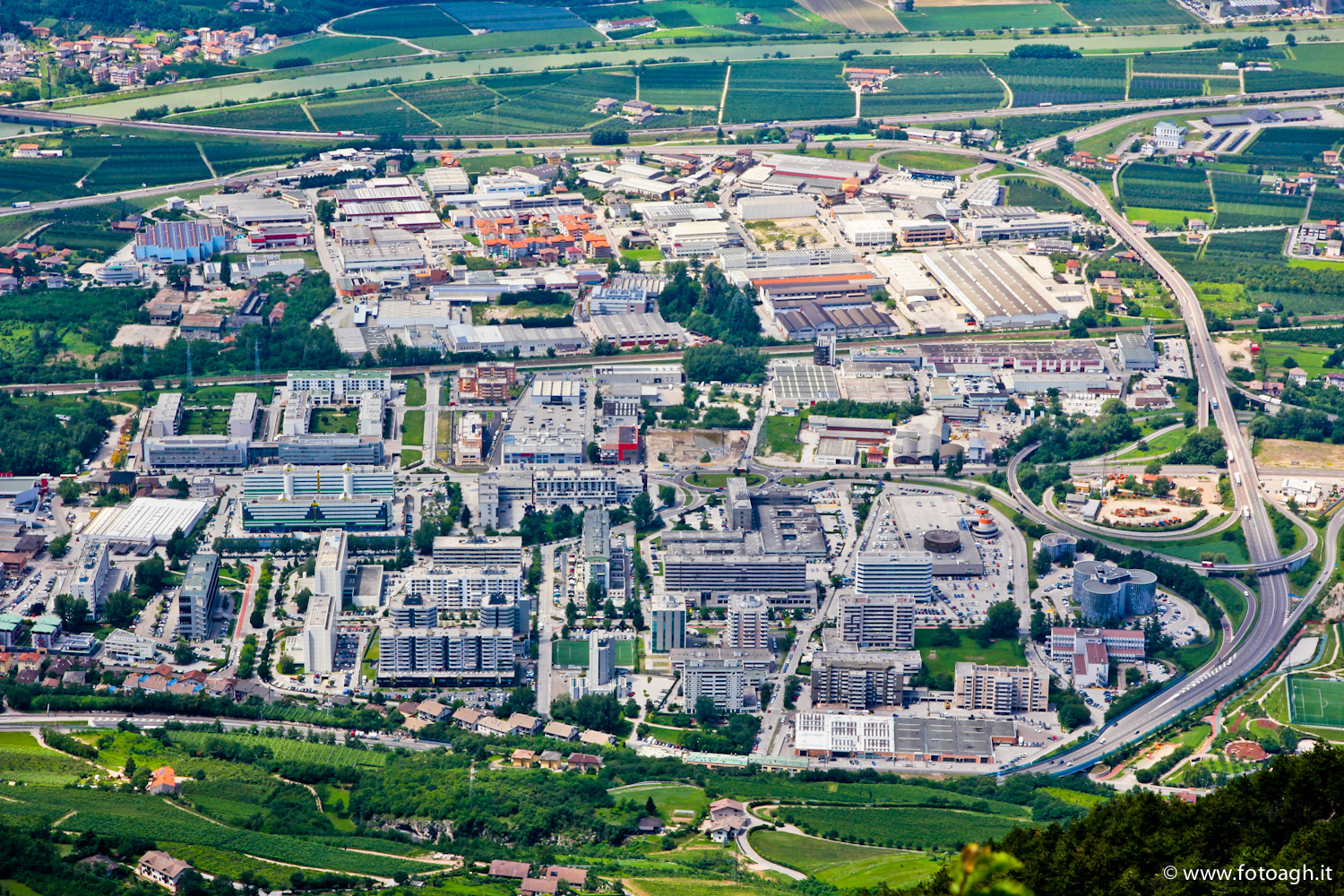

Le persone che compongono il romanzo Italians sono gli eroi del quotidiano: dopo aver fotografato la gente legata alla terra, il lavoro continua con gli altri tasselli che compongono il nordest italiano, la gente che lo anima e che abita nelle vicinanze dei fiumi che vanno nell’Adriatico, Piave, Sile, Brenta, Livenza, Tagliamento. Si entra nelle case delle persone, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali ma anche nei luoghi di aggregazione, negli spazi occupati: è un grande affresco con una polifonia di voci che assomiglia alle Canzoni vocali e strumentali a quattro cori e 20 voci di Giovanni Gabrieli, maestro di Cappella in San Marco a Venezia a fine ‘500. La differenza è che queste persone, fissandoti, ti interrogano, e nei ritratti più riusciti ci si riconosce, vi è una sorta di compartecipazione alla vita emotiva e personale del soggetto. E’ l’Italia che sta cambiando e lo fa con sofferenza.

Oggi sembra difficile trovare soggetti, storie interessanti e originali da fotografare. Penso ad esempio a Ferdinando Scianna che negli anni ‘60 fotografava la sua Bagheria in Sicilia. L’Italia d’oggi è in buona parte uniformata: dal sud al nord ormai le differenze non sono più così grandi come in passato. Penso anche alle foto di Faganello qui da noi in Trentino, che documentava assieme allo scrittore Gorfer la vita dei contadini nelle valli più sperdute. Oggi anche il contadino viaggia in jeep, usa lo smartphone e perfino internet. Non sembra cioè culturalmente così diverso da chi abita nelle città. Manca insomma quella diversità che rende molte foto interessanti. Cosa ne pensi?

Credo che, pur essendoci un’assimilazione relativa, le differenze persistano e che gli spazi d’indagine mantengano inalterato il loro fascino. Anche in musica succede la stessa cosa: tutti ascoltiamo le stesse cose, si compone più o meno con gli stessi linguaggi, quello che fa la differenza sono i racconti, i temi, l’ispirazione che sono sempre diversi, bisogna saper vedere, intuire, importante è capire quello che succede nella vita o nella testa di chi ti sta vicino, raccontare la sua vita, magari fatta di cose minime ma inarrestabili. Cercare di documentare queste microstorie, che altrimenti non avrebbero voce, è compito del fotografo. Il come farlo dipende dalla sua cultura personale e dalla sensibilità che possiede.

Personalmente sostengo che quasi tutti sono capaci di fare belle foto in Tibet, o sulle Dolomiti. Ma quello che fa la differenza di un bravo fotografo è la sua capacità di osservazione, che gli fa scattare foto interessanti ovunque, anche nelle periferie degradate delle grandi città o in altri contesti considerati generalmente “difficili”. Sei d’accordo?

Era un po’ il manifesto di Luigi Ghirri, che aveva lasciato da parte il mito dei viaggi esotici, del reportage sensazionale, dell’analisi formalistica, e della creatività presunta e forzata, e che ha aveva invece rivolto lo sguardo sulla realtà e sul paesaggio che ci sta intorno. Evidentemente, paesaggio inteso anche come paesaggio interiore, ricco di spunti e riflessioni collettive sul dove si sta andando. Si è allargato il concetto di soggetto fotografico e la ricerca coinvolge luoghi ed oggetti spesso nascosti ma con una forte capacità narrativa.

Tre fotografi tra i tuoi preferiti e perché

Indicherei Richard Avedon per tutto il suo corpus ritrattistico, significativamente “In the American West”, poi August Sander per aver dedicato la propria vita al grandioso progetto “Uomini del XX secolo” e, da ultimo, l’opera del sudafricano David Goldblatt, che ha descritto ambienti e persone impegnate per cambiare le cose in Sudafrica.

Una domanda che avrei potuto farti e non ti ho fatto?

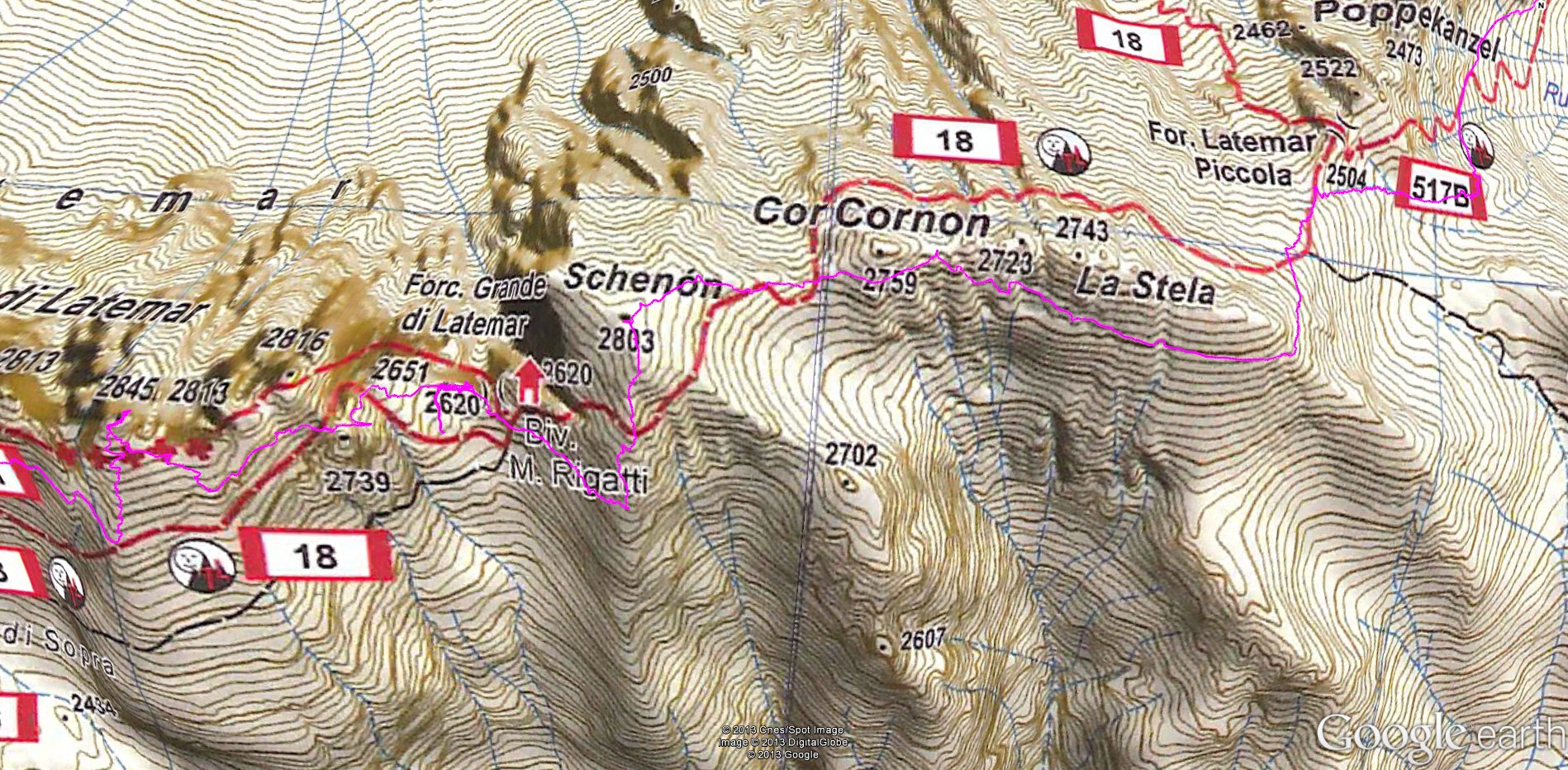

Avresti potuto chiedermi come è stato realizzato il Progetto fotografico Amanti del Vanoi. E’ stata una grande soddisfazione essere partiti da un gruppo di Facebook con 1200 iscritti, aver raccolto dei fondi sufficienti per una mostra ed un esauriente catalogo che si può trovare all’Ecomuseo di Canal San Bovo. I fotografi innamorati della Valle del Vanoi, hanno consegnato le fotografie che abbiamo scelto secondo un criterio tematico per località: Calaita, la Valsorda, la Valzanchetta, la Miesnotta ed altre fino ai pascoli del Brocon. La mostra si compone di 52 stampe 75×50 cm ed il libro catalogo di 180 immagini. E’ stato un lavoro appassionante che invito tutti i lettori del blog a conoscere.